Di Giuseppe Lupo *

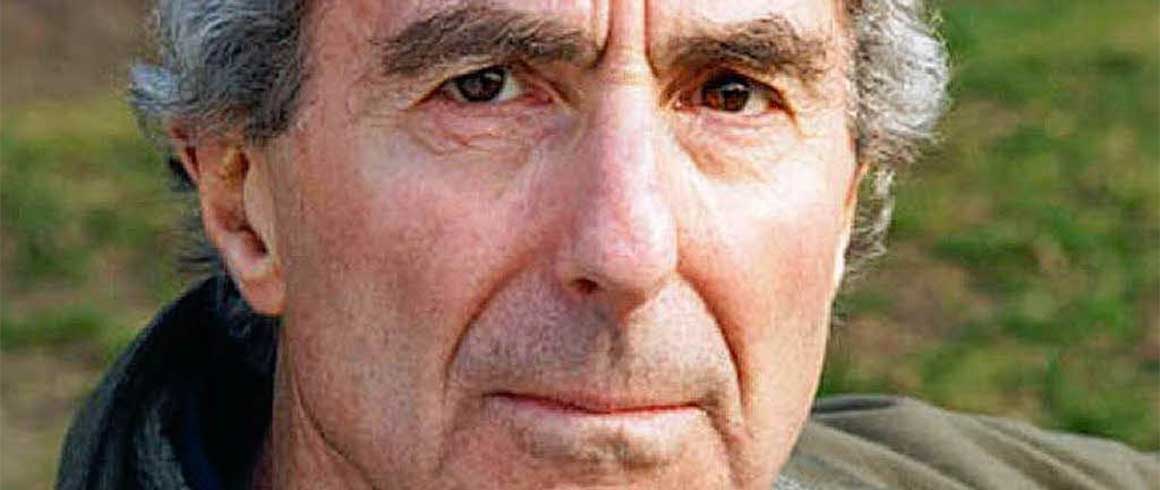

Sarà per un gioco del destino o per una strana combinazione delle parti, ma come spesso accade, nell’anno in cui l’Accademia svedese ha deciso di non assegnare il Nobel per la Letteratura, è mancato Philip Roth, l’autore pluricandidato al premio, probabilmente il più meritevole tra gli esclusi d’eccellenza, alla pari con Jorge Louis Borges, che fu vittima anche lui, anche se in anni passati, della stessa clamorosa dimenticanza.

Roth scompare nell’anno in cui nessuno dei suoi colleghi guadagnerà il prestigioso riconoscimento. La sua assenza è esattamente l’assenza del Nobel, quasi a sancirne lo stretto collegamento che ci sarebbe dovuto essere e che non c’è stato. Per quali ragioni ciò sia accaduto, è una domanda che ormai appare del tutto inutile, anche se non priva di una certa attualità, in considerazione del fatto che spesso il premio svedese è stato assegnato a figure di secondo piano rispetto alla caratura degli esclusi. Philip Roth non ne ha mai fatto un dramma, ben consapevole che la letteratura scaturita dalla sua penna si sia posta, almeno da trent’anni, a un livello di qualità tale da assicurarsi un posto di prim’ordine nel panorama non solo statunitense.

Ce ne rendiamo ancora poco conto, ma tutti siamo figli dell’America che egli ci ha narrato: un’America che abbraccia sotto il suo mantello l’intero Occidente giunto alle soglie del suo smarrimento, un Occidente che non ha saputo fare tesoro della sfida con le ideologie avversarie e con i mondi altri, troppo ripiegato sul senso di una superiorità che tuttavia nascondeva le crepe dentro il proprio codice genetico. La matrice ebraica, unita al desiderio di testimoniare, ha conferito a Pastorale americana (e ai libri più rilevanti di Roth) il segno di una ricerca totale sulle ragioni del vivere dentro le rotte della contemporaneità, in quella delicata cerniera di spinte in avanti e di attese che riguarda soprattutto il rapporto tra gli individui e la comunità in cui è toccato vivere, a partire dai nuclei familiari, l’elemento più fragile e minacciato dai venti seduttivi del postmoderno, ma anche l’unico ancora in grado di generare narrazione.

Se qualcosa Roth ci ha insegnato, è stata la capacità di utilizzare la scrittura come elemento cruciale nella decodificazione dei processi comunitari, come logica dell’assenza e della speranza anche là dove sono venuti meno i termini di una tradizione che ha svolto il compito di una identità, di un riconoscersi dentro i circuiti di una letteratura come antidoto allo spaesamento. Grazie ai libri di Roth abbiamo attraversato tutte le forme di spaesamento, ma ne siamo usciti indenni, sicuri pur nelle deboli precarietà, e non ci siamo voltati indietro, alle radici dei nostri antenati, sapendo che l’Occidente ci avrebbe accolti come aveva accolto i Padri Pellegrini quattro secoli prima di questo tempo.

* Docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università Cattolica