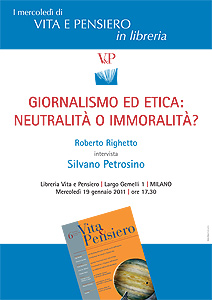

di Silvano Petrosino *

Nietzsche ha ragione quando afferma: «È molto importante che rifletta sulla morale il minor numero di uomini possibili – ha quindi grande peso il fatto che la morale non diventi un bel giorno interessante» (Al di là del bene e del male). Purtroppo, quel bel giorno sembra essere arrivato già da un po’; soprattutto in Italia, ma non solo, e soprattutto in campo politico e giornalistico, ma non solo, si è manifestato da tempo uno spiccato desiderio, quasi una vera e propria pulsione, di parlare di morale. Molti uomini politici e molti giornalisti, a un certo punto della loro carriera, si sono sentiti autorizzati a parlare di morale: con ardore essi sono intervenuti su un tema considerato “nobile”, certi di avere qualcosa di interessante da dire. Si è arrivati così a concepire questo stesso parlare sulla morale come un vero e proprio dovere morale: non si può tacere, ecco come ci si autogiustifica, i tempi impongono la necessità di parlare della “questione morale”. Non è difficile comprendere come una simile insistenza sulla “questione morale” sia il più delle volte il sintomo inequivocabile di un’incapacità militante a comprendere la morale come una questione: si confondono la morale con il diritto, la moralità con la legalità, l’etica con la deontologia, la politica con i partiti, l’economia con il business, eccetera.

Nietzsche ha ragione quando afferma: «È molto importante che rifletta sulla morale il minor numero di uomini possibili – ha quindi grande peso il fatto che la morale non diventi un bel giorno interessante» (Al di là del bene e del male). Purtroppo, quel bel giorno sembra essere arrivato già da un po’; soprattutto in Italia, ma non solo, e soprattutto in campo politico e giornalistico, ma non solo, si è manifestato da tempo uno spiccato desiderio, quasi una vera e propria pulsione, di parlare di morale. Molti uomini politici e molti giornalisti, a un certo punto della loro carriera, si sono sentiti autorizzati a parlare di morale: con ardore essi sono intervenuti su un tema considerato “nobile”, certi di avere qualcosa di interessante da dire. Si è arrivati così a concepire questo stesso parlare sulla morale come un vero e proprio dovere morale: non si può tacere, ecco come ci si autogiustifica, i tempi impongono la necessità di parlare della “questione morale”. Non è difficile comprendere come una simile insistenza sulla “questione morale” sia il più delle volte il sintomo inequivocabile di un’incapacità militante a comprendere la morale come una questione: si confondono la morale con il diritto, la moralità con la legalità, l’etica con la deontologia, la politica con i partiti, l’economia con il business, eccetera.

Soprattutto in campo giornalistico – l’unico al centro di questo breve intervento – si registrano al riguardo “interessanti stranezze”, se così mi posso esprimere; ad esempio, ma l’elenco che segue è con ogni evidenza del tutto parziale, sono in particolare i giornalisti ad affermare che il giornalismo che loro stessi praticano necessita di una maggiore tensione morale. Il meccanismo è noto: si costruiscono e pubblicano notizie senza rispettare alcun criterio (senza controllare le fonti, utilizzando esclusivamente i lanci di agenzia, servendosi di Internet come se fosse una vera e propria autorità, facendo della pura e semplice curiositas un criterio di giudizio), dunque si costruiscono e pubblicano tali (cattive) notizie, e poi se ne costruiscono e pubblicano altre sulla costruzione e pubblicazione di notizie che non rispettano alcun criterio. In tal modo ci si pone al centro dell’attenzione sia quando si costruiscono e pubblicano quelle notizie, sia quando si critica la costruzione e la pubblicazione di notizie senza rispettare alcun criterio. L’importante è occupare a ogni costo il centro della pubblica attenzione, e ciò avviene, per l’appunto, sia quando il giornalista parla e scrive, sia quando critica il suo stesso parlare e scrivere, e anzi molto spesso la prima parola non è altro che un pretesto per garantirsi la seconda parola e così via.

In secondo luogo, i giornalisti che insistono nel voler parlare di morale tendono a trascurare se non a censurare il fatto che la moralità, a differenza ad esempio della legalità, ha sempre a che fare con la volontà e con la libertà: non basta sapere che cosa si deve o non deve fare, bisogna poi anche volerlo fare, bisogna decidere di fare o di non fare. A tale riguardo è sintomatico quanto è accaduto a proposito del caso di Sarah Scazzi, la quindicenne pugliese uccisa; il direttore (non un semplice redattore) di un importante telegiornale legge il proprio editoriale denunciando con partecipazione l’«insistenza morbosa» dei media, e in particolare della televisione, su un caso così tragico e penoso; al termine della sua sentita perorazione (non è questa la sede, ma sarebbe interessante analizzare la prossemica, il tono di voce e più in generale l’intera performance del giornalista in questione), il direttore annuncia, senza scomporsi, che proprio su questo tema, non l’omicidio della ragazza ma la trattazione di questo omicidio da parte dei media, ci sarà uno speciale sulla stessa rete nel corso del quale (ecco il punto o se si preferisce la fiction) dei giornalisti intervisteranno altri giornalisti a proposito dell’uso e dell’abuso di un certo giornalismo. Come già sottolineavo, una prima parola diventa il pretesto, o meglio la pubblicità, che introduce una seconda parola e così via. Anche in questo caso il meccanismo è noto: «Questo tipo di giornalismo ci ripugna – ecco come ci si confessa – non si deve operare in questo modo, ma alla “gente” tutto ciò interessa e di conseguenza, da veri “cronisti” –, l’ideologia giornalistica, come ogni vera ideologia, impone un proprio lessico e se ne alimenta, mettendo in circolazione le proprie parole d’ordine – ci vediamo costretti a parlare di ciò di cui non vorremmo parlare». Si tratta di quel «senso di necessità» che, come ha acutamente sottolineato Milton nel Paradise lost, «è sempre l’argomento del tiranno (tyrant’s plea)» (IV, 393-394).

Infine, per non riconoscere una simile ovvietà – non basta sapere, bisogna anche volere, bisogna sempre decidere di fare bene – ci si nasconde dietro il dito della “complessità”; non c’è convegno o dibattito sull’etica della comunicazione e in particolare su quella del giornalismo che non apra i propri lavori celebrando la complessità: «Il tema è complesso, bisogna procedere con cautela, non bisogna giungere a delle conclusioni affrettate, bisogna tener conto di questo e di quello, eccetera», e così elucubrando, appellandosi a un misterioso realismo, si arriva, quasi magicamente, a giustificare qualsiasi comportamento, soprattutto quello più cinico. Da questo punto di vista l’insistenza sulla complessità che attraversa i molti convegni e gli infiniti dibattiti sulla professione giornalistica, soprattutto quando essi trattano il «fantastico mondo delle nuove tecnologie», sembra non essere altro che una forma di difesa nei confronti di quella ovvietà che mostra come non ci sia circostanza, neppure quella «complessa» determinata dalle nuove tecnologie, all’interno della quale non sia possibile fare bene, a condizione, evidentemente, di volerlo fare. Contro questa celebrazione della complessità, articolerò qui di seguito alcune brevi considerazioni sulla natura della «notizia» e di conseguenza sulla nozione di «etica giornalistica». I termini della questione mi sembrano facilmente individuabili e soprattutto noti alla gran parte dei giornalisti, sebbene questi ultimi tendano a perderli di vista con una puntualità che ha del sorprendente.

Infine, per non riconoscere una simile ovvietà – non basta sapere, bisogna anche volere, bisogna sempre decidere di fare bene – ci si nasconde dietro il dito della “complessità”; non c’è convegno o dibattito sull’etica della comunicazione e in particolare su quella del giornalismo che non apra i propri lavori celebrando la complessità: «Il tema è complesso, bisogna procedere con cautela, non bisogna giungere a delle conclusioni affrettate, bisogna tener conto di questo e di quello, eccetera», e così elucubrando, appellandosi a un misterioso realismo, si arriva, quasi magicamente, a giustificare qualsiasi comportamento, soprattutto quello più cinico. Da questo punto di vista l’insistenza sulla complessità che attraversa i molti convegni e gli infiniti dibattiti sulla professione giornalistica, soprattutto quando essi trattano il «fantastico mondo delle nuove tecnologie», sembra non essere altro che una forma di difesa nei confronti di quella ovvietà che mostra come non ci sia circostanza, neppure quella «complessa» determinata dalle nuove tecnologie, all’interno della quale non sia possibile fare bene, a condizione, evidentemente, di volerlo fare. Contro questa celebrazione della complessità, articolerò qui di seguito alcune brevi considerazioni sulla natura della «notizia» e di conseguenza sulla nozione di «etica giornalistica». I termini della questione mi sembrano facilmente individuabili e soprattutto noti alla gran parte dei giornalisti, sebbene questi ultimi tendano a perderli di vista con una puntualità che ha del sorprendente.

«Le notizie sono quelle che sono; noi, da cronisti, ci limitiamo a riportarle perché è questo che vuole la gente». Ecco la verità che non ci si stanca di ripetere, sebbene in essa, in verità, non creda più nessuno. In effetti, la notizia non esiste, in natura non esiste; essa è sempre un prodotto culturale, frutto del lavoro di un soggetto, individuale o collettivo, che progetta e costruisce un testo o un’immagine su un determinato fatto. La notizia non è che una ragazza di quindici anni è stata uccisa: questo è un fatto o meglio un evento; la notizia è il testo che attorno a questo evento si mette in scena. Di conseguenza, la notizia non si trova ma si costruisce, ed è proprio per questa ragione che il valore di una notizia non è mai riducibile al valore logico di verità relativo all’evento di cui tratta, poiché esso (il valore della notizia) dipende anche dai criteri di selezione e dai processi di elaborazione testuale che sono all’origine della forma della notizia stessa. Questo punto è fin troppo ovvio: uno stesso articolo, di identica ampiezza, che riporta fedelmente quanto accaduto, che dice, dunque, la verità sull’evento in questione, può dare vita a notizie diverse, di valore diverso, in relazione al fatto ch’esso venga impaginato, per restare alla carta stampata, in prima pagina o in quinta pagina, con un certo apparato iconografico o con un altro: l’evento di cui queste notizie trattano è certamente lo stesso, ma i diversi articoli, avendo forme diverse e dunque un diverso valore, rappresentano altrettanto certamente notizie diverse.

Inoltre, come ho già accennato, per valutare adeguatamente il valore di una notizia è necessario non solo sapere se essa narra il vero, ma anche conoscere i criteri di selezione che hanno portato a selezionare, tra gli infiniti eventi che costituiscono la realtà, quel determinato fatto come evento “degno” di essere comunicato e a tal fine trasformato in notizia. Lo ripeto, la notizia non esiste, essa è sempre un costrutto, il frutto di determinati criteri di selezione e di precisi processi di elaborazione testuale; se si trascurano tali criteri e si sottovalutano tali processi, allora ci si impedisce non solo di comprendere il valore più profondo della notizia, ma anche di valutare in modo adeguato il lavoro del giornalista. Quest’ultimo infatti, e ciò è ancor più vero per l’intero apparato di produzione e trasmissione delle informazioni all’interno del quale ogni singolo giornalista opera, è responsabile, cioè moralmente coinvolto, non solo in relazione alla (supposta) verità di quanto afferma, ma anche in relazione ai criteri di selezione in base ai quali parla di ciò di cui parla, e alle forme con le quali informa l’evento scelto trasformandolo nella notizia che produce. In termini più semplici: il singolo giornalista e l’intero apparato in cui opera sono chiamati a rendere conto delle ragioni alla base della scelta di parlare di questo e non di quello, così come devono anche rispondere dei modi (lessico, immagini, impaginazione, grafica, musica) attraverso i quali comunicano ciò che hanno deciso di comunicare. Bisogna avere il coraggio di riconoscerlo: al di fuori di una simile scena l’etica si trasforma in mera etichetta e gli appelli alla “questione morale” si trasformano in uno sterile e stucchevole moralismo.

Gli esempi a conferma di quanto fin qui affermato sono purtroppo fin troppo numerosi. Si può certamente decidere di parlare per giorni e giorni, in prima pagina e non solo, con lunghi articoli, con un ricco apparato iconografico, pagando inviati e corrispondenti, impegnando redazioni e fotografi, de «l’appartamento di Montecarlo», ma di una simile decisione, quella che ha esaltato questo evento ma al tempo stesso anche emarginato altri eventi, come ad esempio la crisi del lavoro, la situazione dell’economia, la tragedia dell’alluvione in Pakistan, e che alla fine ha contribuito a trasformare la politica italiana in quella desolante caricatura che è lo scontro isterico tra singoli uomini politici, di questa scelta si è chiamati a rendere ragione, poiché di essa si è moralmente responsabili. Certo, ci si può disinteressare della questione morale (tempo fa lo riconosceva con sincerità un commentatore politico: «È in atto una guerra, e durante una guerra non si può andare troppo per il sottile»). Quella decisione giornalistica è stata senza alcun dubbio legittima ma, come ogni decisione, per nulla moralmente neutra: nessuno è obbligato a occuparsi di etica del giornalismo, ma se si decide di farlo, se si vuole parlare di morale in relazione alla professione giornalistica, bisogna interrogarsi, per restare al nostro caso, sulle ragioni di una simile insistenza evitando di risolvere la moralità di quella scelta nella parzialissima alternativa «è vero o non è vero?». È dunque semplice, molto semplice, come sanno soprattutto i giornalisti: delle notizie vere, o che si reputano tali, si può fare un uso assai discutibile dal punto di vista morale; o anche, mi ripeto, all’interno della pratica giornalistica la questione morale non è mai risolvibile, per delle ragioni essenziali, nella parzialissima alternativa «è vero o non è vero?».

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate a proposito del trattamento giornalistico, soprattutto televisivo, dell’omicidio di Sarah Scazzi. Una compagna della giovane, intervistata alla televisione, ha dichiarato: «Tutta questa storia mi sembra un film». In effetti è proprio di questo che si è trattato: l’omicidio è stato il fatto, ma le notizie intorno a quel fatto hanno finito per assumere la forma di un film. Evidentemente questa forma, come ogni forma, non è mai solo una forma, non è per nulla qualcosa di accessorio senza alcuna valenza morale. Un film, oltre che da un titolo (nel nostro caso, non ci sono dubbi, si tratta de Il giallo di Avetrana), è costituito anche da attori, sequenze, inquadrature, colonne sonore, tagli, montaggi, cioè da un preciso insieme di gesti che è sempre il frutto di una lunga e articolata serie di decisioni moralmente qualificate. Si è visto e sentito di tutto: lunghe inquadrature su citofoni e finestre chiuse, interviste agli attori principali ma anche, cosa inconsueta, alle comparse; si è chiesto il parere a esperti e passanti, giornalisti hanno intervistato altri giornalisti; si è curiosato su tutto, si è indugiato sui primi piani di parenti e amici, si sono letti stralci tragici di verbali tragici e addirittura più volte è stata trasmessa la voce dello zio mentre confessa alla polizia, descrivendolo in modo particolareggiato come si conviene in un verbale, l’omicidio della nipote; non si è avuta la serietà e la professionalità di interrompere un’inquietante diretta: «Me lo dica lei, mamma Concetta, se vuole proseguire o interrompere il collegamento. Farò quello che dice lei». Come separare il cosiddetto “complesso” tema dell’etica del giornalismo da quella “semplice” scelta lessicale, «mamma Concetta», e soprattutto da quella “semplice” mancata decisione di interrompere il collegamento? Come non riconoscere la portata morale, cioè immorale, di quel «me lo dica lei»? Anche in questo caso la questione è semplice: un film non si trova in natura, un film non si scrive, produce e diffonde da solo, e chi sono i principali responsabili di un film se non coloro, produttori-direttori-redattori con nome e cognome, che lo scrivono, lo girano, lo producono e lo mettono in onda?

E quando poi si sostiene, per autogiustificarsi (Nietzsche li definirebbe, bella definizione di molto giornalismo nostrano, «avvocati di voi stessi»), che certi film vengono prodotti proprio perché c’è chi li consuma – si tratta sempre della famosa “gente”: «alla gente tutto questo interessa; è questo ciò che vuole la gente» – e che dunque non si poteva fare altrimenti, ecco che allora si dà voce alla più immorale delle morali: l’ideologia trionfa e in nome della gente, nascondendosi dietro il dito della gente, ci si permette qualsiasi parola e qualsiasi immagine. Al termine di un servizio televisivo sull’omicidio di Avetrana un giornalista concludeva: «Nonostante le inevitabili morbosità, questi sono i fatti». Ecco un’affermazione che meriterebbe una lunga e paziente analisi, ma una tale analisi non farebbe che confermare una semplice, semplicissima, conclusione: non c’è circostanza, per quanto complessa, che possa rendere inevitabile la morbosità. È quasi banale, ma è sempre possibile fare il bene.

* Silvano Petrosino insegna Teoria della comunicazione e Filosofia morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano e Piacenza. È direttore dell’Archivio “Julien Ries” per l’antropologia simbolica. Le sue ultime pubblicazioni sono La scena umana. Grazie a Derrida e Lévinas (2010) e L’eros della distruzione. Seminario sul male (in collaborazione con S. Ubbiali)